北宋熙宁十年(1077年)的冬日清晨,京杭大运河的晨雾中,恩州(原贝州)漕运码头人头攒动。税吏的算盘珠在晨光中噼啪作响,当全年酒税统计定格在“二十万贯”时,码头顿时爆发出震天欢呼——这个数字相当于东京曲院收入的六成,创下历史记录,见证了当时酿酒业的极盛。虽然史书未能留下这位时任知州的姓名,但其治下官民共同造就的酿酒繁荣,已深深烙入运河酒脉的历史记忆之中。

旱年奇谋:李绎的酒坊赈灾策略

时间倒转四十六年,天圣九年(1031年)的贝州大地正逢大旱,田野龟裂,蝗虫遮天。新任知州李绎闷坐无计,正外出巡城时,在老城镇一带忽见奇异景象:别处禾苗枯焦,此处村庄却炊烟袅袅,空气中弥漫着醉人的酒香。

“旱年哪来粮食酿酒?”李绎拽住老匠人质问。对方笑着指向运河支流:“大人请看,没粮有柴啊!”原来村民砍伐荆条卖给酒坊,换钱购粮度荒。李绎当即下令:官府高价收购柴草,鼓励民间酿酒,以酒税充盈府库。《续资治通鉴长编》记载此事时叹道:“使贫者得以樵采自给,而官有余积——此双赢之策也。”

程昉治水:四万顷荒田变酒粮

酿酒离不开丰沛的粮源。时间来到熙宁年间(1068-1077),在王安石变法的大背景下,一位名叫程昉的水利专家登上了历史舞台。他奉行《农田水利法》,主导了对河北地区河流的大规模疏浚工程,其中就包括贝州左近的河道。

程昉率领数万民夫,疏导黄河、漳河之水,灌溉万顷良田,将曾经的贫瘠之地变成了“畦垄如绣,禾穗垂金”的膏腴沃野。丞相王安石对此给予了极高评价,称其功绩“自秦以来,未有及此者”。水利兴而五谷丰,五谷丰则酒业兴。运河上南来北往的漕船,不仅输送着粮食,更成为了酒品与物资交换的流动市场,奠定了贝州作为北方酒业中心的坚实根基。

诗酒风流:李白与贝州佳酿

唐天宝年间,诗人李白途经沙丘城(今武城),饮罢当地烈酒挥毫写下《沙丘城下寄杜甫》:“我来竟何事?高卧沙丘城。城边有古树,日夕连秋声。鲁酒不可醉,齐歌空复情。思君若汶水,浩荡寄南征。”看似讥讽“鲁酒不可醉”,实则以反语赞叹贝州酒的浓烈。

唐代还有《葛巾歌》咏叹:“一片白葛巾,潜夫自能结。有时醉倒长松侧,酒醒不见心还忆。”描绘了贝州一位普通老者畅饮东阳好酒醉倒在长松树旁的情景。这些诗作成为贝州酒文化的最佳注脚。

御河远帆:元明的漕运盛景

元代时期,由于京杭大运河取直卫运河(大运河老武城故道),贝州地区的商业繁荣再次兴起。著名商人马可·波罗在《马可波罗游记》中评价:“这条交通线由许多河流、湖泊以及一条又宽又深的运河组成。其目的在于使船只能够从一条大河转入另一条大河,以便从江南直达汗八里(北京),不必取道于海。”

明弘治年间,老武城西南的油坊附近扩建了六处码头,用于运输煤炭、粮食、盐和杂货水果等货物。这些码头在明清时期成为大运河漕运的重要节点,民间素有“小上海”的美誉。当时形成的“御河远帆”胜景,描绘的正是古贝州运河码头舟船繁忙的漕运景色。

酒脉永续:从几大作坊到古贝春

清末,运河岸边的武城县南屯村以酿酒业闻名,这里聚集着王、于、亢等好几家较大的酒作坊。1952年,武城县政府将当地这几家酒作坊整合发展,在清光绪至民国年间古井、古窖池的基础上,于运河岸边——今老城酒厂(山东省德州市武城县老城镇小屯村)处进行公私合营成立“国营武城酒厂”。原于家酒坊“酒把式”马绍星(1929年—1992年)、柴文德、胡廷俊、何玉昌等十余人,一同纳入武城酒厂麾下。后该企业生产的主导产品“古贝春”和“古贝元”系列酒,从此享誉海内外。

古贝春酒厂旧址街景

如今站在老城镇古贝春酒厂旧址(东经115.898度,北纬37.137度),但见运河故道在夕阳下泛着金辉。300多年前的康熙盛世,漕运达到顶峰,而今天,科学家们从窖泥中测得那个时代的遗留产物。当电子显微镜下的微生物影像投射在实验室屏幕,恍惚可见运河帆影在其间流动——那是康熙年间南粮北运的漕船,载着江南的糯米、山东的高粱,最终沉淀为窖泥中的元素记忆。

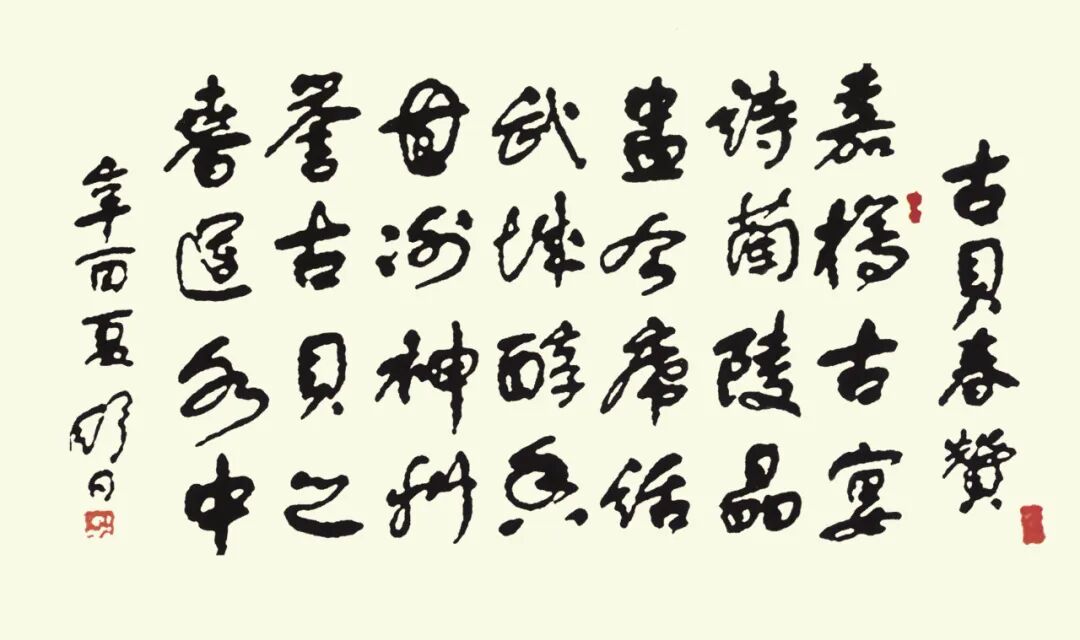

1981年,曾任山东省委书记、书协主席舒同为古贝春酒题词《古贝春赞》。

运河水流走了三百年帆影,唯有窖泥中的微生物,仍在吟唱着古老的歌谣。这曲调里既有李绎旱年赈灾的智慧,也有程昉治水拓荒的豪情,既回荡着李白的诗意,也承载着船工“喝好酒,贝州走”的号子。一条运河,千年酒脉,在古今交汇处继续书写着新的传奇。